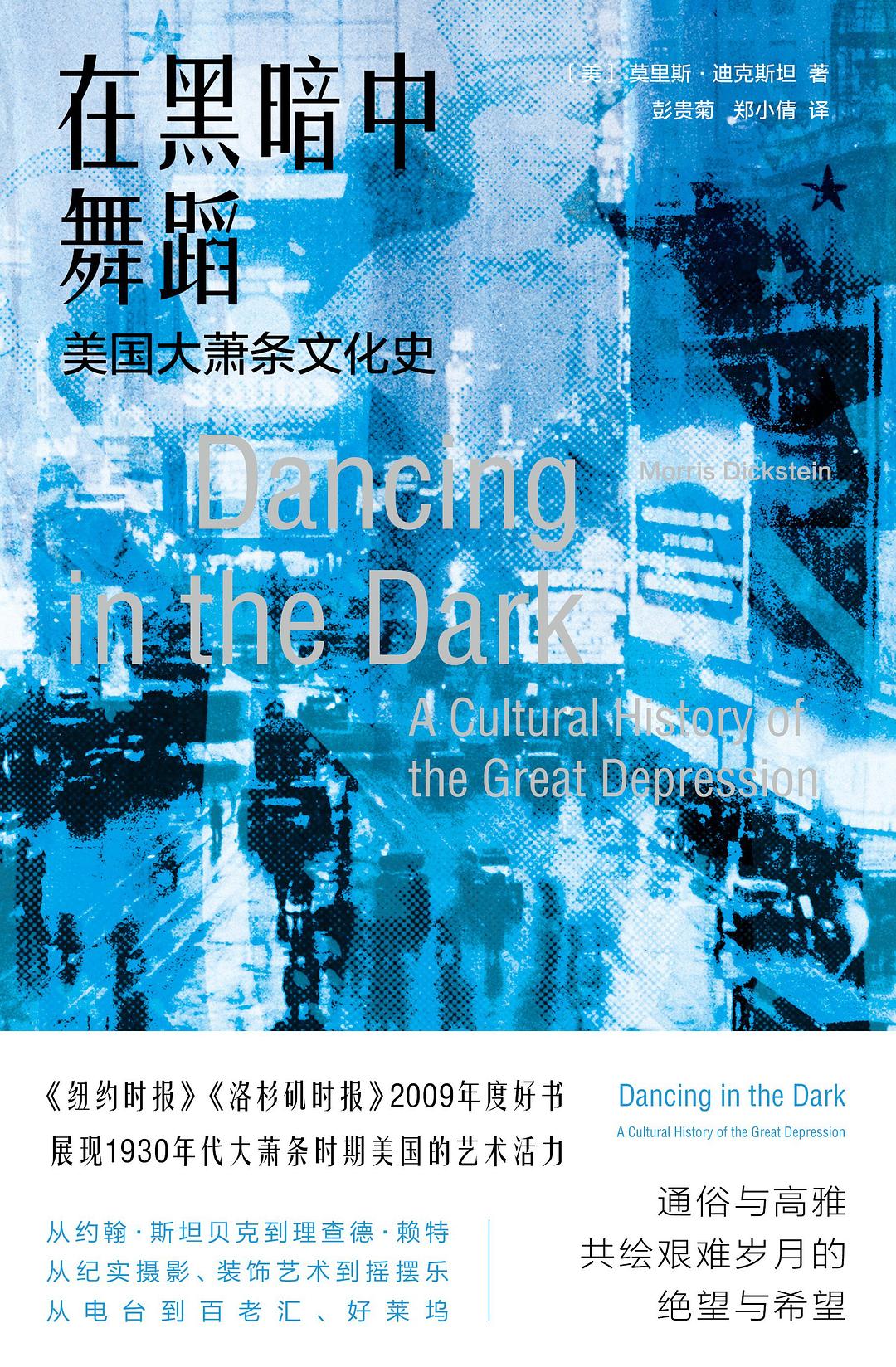

《在黑暗中舞蹈:美国大萧条文化史》,[美] 莫里斯·迪克斯坦著,彭贵菊 / 郑小倩译,南京大学出版社·守望者,2024年7月版,628页,138.00元

近日读美国文学评论家、文化史学者莫里斯·迪克斯坦(Morris Dickstein,1940-2021)的《在黑暗中舞蹈:美国大萧条文化史》(Dancing in the Dark : A Cultural History of the Great Depression,2009),竟然有一种重新回到“伊甸园之门”、再次体验情感教育与文化想象如何在时代危机之中顽强成长的感觉。《出版人周刊》的评论说:“大萧条时期的阴霾催生了灿烂的文化繁荣,本书作者对大萧条的全景进行了审视,他发现这一场景充满了丰富的矛盾——外向的自然主义与内省的现代主义,社会意识与逃避主义,苦闷的个人主义与集体团结的新理念——这些矛盾以某种方式汇聚成一些非凡的探索,让人们振作起来或清醒过来。本书为我们描绘了一个遥远时代的迷人画卷,而这个时代与我们息息相关。”(见该书封底)读完这部六百多页的“厚重之书”后,的确感到这是“一个遥远时代的迷人画卷”,至于其中与今天世界“息息相关”之处,更是让人多有感慨。

研究或关注20世纪美国文学评论与文化史的学者和读者,可能都读过莫里斯·迪克斯坦的《伊甸园之门——六十年代美国文化》(Gates of Eden,1977);对于从八十年代过来的许多中国读者而言,迪克斯坦更像一位“持灯的使者”,他所描述和阐释的“垮掉的一代”、摇滚乐、黑色幽默文学与新闻写作等在当时具有激动人心的启蒙意义,对那个时候的一代人产生过很大的影响。前几年迪克斯坦去世的时候,“澎湃新闻”有过报道,感觉比较简略。

莫里斯·迪克斯坦(Morris Dickstein,1940-2021)

1985年版的《伊甸园之门》中译本

《伊甸园之门:六十年代的美国文化》, [美] 莫里斯·迪克斯坦著,方晓光译,新星出版社,2019年6月版

迪克斯坦出生于1940年,在纽约曼哈顿长大。他在晚年写的一部影响深远的回忆录《为什么不说出发生了什么:感伤的教育》(Why Not Say What Happened: A Sentimental Education ,2015)中介绍了他在下东区的童年和他喧闹而亲密的犹太家庭,他坦率而亲切的回忆也揭示了成长教育可以采取的多种不同形式。他在哥伦比亚大学、犹太神学院、剑桥大学和耶鲁大学接受教育,在耶鲁大学获得硕士和博士学位。毕业后他先在哥伦比亚大学任教,在一定程度上也参与了1968年的校园运动,这经历使他在1971年申请职称时付出了被拒绝的代价。1974年他转到皇后学院和纽约市立大学研究生中心任教,在1975年开始教授电影课程,在七十年代后期为《美国电影》《本宁顿评论》《党派评论》和《异议》等出版物撰写有关电影的文章。作为英语、戏剧和表演以及通识教育的杰出教授,他于1993年创立了人文中心。

有意思的是,在哥大的官网上介绍迪克斯坦的第一句话是:“莫里斯·迪克斯坦是一位公共知识分子,他热衷于阅读,并帮助他的学生充分欣赏书籍。”还谈到他在读本科时就激发出对书籍的热爱,在二十二岁时在《党派评论》(Partisan Review) 发表书评;在他的整个职业生涯中,长期为英国的《泰晤士报文学增刊》和《纽约时报书评》等刊物撰写书评和文学评论。迪克斯坦的女儿雷切尔(Rachel)对《纽约时报》记者说:“把教别人热爱书籍作为职业,这种想法出自一种天赋。”“阅读和写下他正在阅读的内容是他的激情所在。”(https://www.college.columbia.edu/cct/issue/springsummer-2021/article/morris-dickstein)他女儿真是太了解父亲了。迪克斯坦与纽约知识分子那个政治圈子的联系始于为《党派评论》撰写的书评,他从1972 年开始担任《党派评论》编辑委员会的编委,直到该刊于2003年停刊。大学教师、文学批评家的职业生涯与公共知识分子的活动相结合,在以学术为职业的同时关心公共政治与文化争议,这是迪克斯坦的真实形象。

匹茨堡大学英语系教授迈克尔·赫尔方(Michael S. Helefand)在1984年为《伊甸园之门》中译本写的序言中说迪克斯坦和他的导师莱昂内尔·特里林(Lionel Trilling,1905-1975)一样,始终是一位“特殊的敌对派”,一个“左翼自由派”。在《在黑暗中舞蹈》中,迪克斯坦谈到了他曾经接受的思想洗礼:“1930年代也是延续至今的那些政治辩论的试验田:关于极权主义与民主,关于社会福利、个人能动性和公共职责之间的关系,关于20世纪的各种意识形态。在这些争论中,我一些最好的老师和其他重要的学人一起接受了思想之火的洗礼,我也毋庸置疑从中获得了滋养。”(序言,ii)其实在这方面,他从小也受到了家庭氛围的影响。他父亲来自一个贫穷的移民家庭,在大萧条年代中总是为维持生计而担惊受怕。尽管他父亲并不特别热衷政治,但他是产业工会联合会的成员;而他姨夫则是共产党员,是西德尼·希尔曼的合并服装工人组织的成员。在哥伦比亚大学读书的时候受他的老师莱昂内尔·特里林影响很大,特里林有着犹太文化背景,是纽约知识分子群落中的一员;赫尔方指出特里林和三十年代的许多知识分子一样,曾学习过马克思主义并当过左派,但是他最后继承的是自由主义的政治和文化传统。迪克斯坦在书中也谈到莱昂内尔·特里林像其他作家一样,曾经同情马克思主义,大萧条让他们感到恐惧而变得激进(479页)。在1950年代末那些情绪灰暗的日子里,也就是他在大学读书的年代,“我和朋友们对冷战和麦卡锡主义试图消灭的一切都非常感兴趣,实际上,最让老师生气的事情我们都喜欢”(480页)。这些都可以看作是迪克斯坦作为一个左翼自由派学者的精神成长历程,同时也可以看到对三十年代大萧条时期文化的接触与思考已经隐伏在此时。

《伊甸园之门》出版于1977年,当时迪克斯坦三十七岁。1984年为该书中译本写序言的迈克尔·赫尔方说“此书是一个开端,一种尝试,它力图对美国历史上一个非常时期的非同寻常的部分进行既带同情心又带批判性的评论”(《伊甸园之门》,译本序言,xii)。果然如此,迪克斯坦在1980年代就开始研究大萧条时期的文化史,在给本科生上关于大萧条历史的课堂上,布置的第一份作业就是让学生采访一个还记得当年大萧条的人。《在黑暗中舞蹈》于2009年出版,可以说是凝聚了迪克斯坦近三十年来关于大萧条文化史的思考与研究成果。

从《伊甸园之门》到《在黑暗中舞蹈》,迪克斯坦的美国文化史研究在我看来有几个一脉相承的重要特征。首先是对社会变迁、时代症候与文化现象的整体性关注与研究,面对基本社会制度持续不变的历史进程,他坚信在时代生活及其精神症候与文化生产之间有一种整体性和结构性的内在联系,坚信“一个时代的文化是一个统一体”,因此他的文化史研究充分显示出对于时代性、整体性探索的深度与广度;其次是方法上的全景式的、开放性的研究视角,对于文学、电影、戏剧、摄影、音乐、设计等文化艺术领域以及不同性质的媒体、艺术机构、知识分子群落展开了全方位的观察与评述,这种跨越学科领域的研究视角也反映出研究者的广泛兴趣以及在知识结构方面的扎实基础;另外就是以文艺批评为主要切入点和重要阐释方法的文化史研究路径,文学专业出身的迪克斯坦尤其擅长的就是“将文化史和文艺批评合为一体”,把对文本的解读与文化、政治、历史以及情感、心态等场域尽可能结合起来;最后就是一种从参与者、旁观者到历史记忆的打捞者的个人体验与时代生活的真实联系,这使他的文化史研究具有面向现实、维护正当价值和诉诸情感的精神性和政治性的感染力量。从“……十年斗争的成果依然历历在目。刻不容缓的未竟之业已被提上议事日程……如果我们尚无理由欢欣鼓舞,我们更没有理由抱怨和沮丧”(《伊甸园之门》,前言,III)。到“在新左派的希望和失败之后,我们中的很多人再次回到1930年代,将其看作政治参与、社会关怀和激烈斗争的一段岁月”(《在黑暗中舞蹈》,480页)。那种作为历史参与者与历史记忆见证人的激情依然在燃烧,他在打捞和阐释三十年代文化的时候仍然带有源自内心的困惑、感受、想象和激动之情,他的口吻和目光仍然有一种悲怆与不屈的迷人之处。迪克斯坦的形象对于我们一些人来说,至今仍然像他所描述的伊甸园之门:“曾在许多伪装之下召唤过整整一代人的伊甸园之门仍像卡夫卡的城堡一样在远处闪现,既无法接近,又无法避开。”(《伊甸园之门》,275页)

迪克斯坦在“序言”中首先谈到的是大萧条历史与当下现实的相关性:“我写完这本书时,美国正在经历自1929年至1941年的大萧条以来最严重的经济危机。电视广播、报纸、博客,以及政治家的新闻发布会、联邦监管机构的证言,还有经济学家神谕般的声明都不断提到1930年代。……然而即使这次经济危机没发生,大萧条的艰苦岁月的阴影也一直折磨着我们:它是渐成神话的遥远回忆,严厉警告我们困难的时刻可能还会再来……”(《在黑暗中舞蹈》,序言,i)但是,作为对于危机阴影的对抗,令人惊叹的是大萧条同时又是一个文化极度繁荣的时代,因此那些“曾帮助人们度过艰难时世的艺术作品和新闻报道仍在触动今天的我们”(同上)。非常重要的是,对于迪克斯坦来说,令他沉迷的是那种艺术和社会危机有着紧密联系的时代——“彼时,政治激发想象,社会需求需要创造性的解决方案”。但是起初他并没有下决心写有关上世纪三十年代的文章,既因为担心三十年代与六十年代有太多相同的问题,同时也担心生于1940年的自己能否捕捉到三十年代的脉搏。不久之后他发现两个年代有完全不同的历史语境,提出的问题也大不相同;最重要的是,“我对他们如何接纳现实、对那可以浇灭也可以激发想象力的社会苦难很感兴趣。他们向美国人呈现了一幅他们自己的集体肖像,尽管有诸多因素致使画面晦暗,但它仍能给予他们慰藉。艺术家用手中的笔、刷或摄影机记录美国生活,通常使用沉郁的基调,但也通过重塑希望和无法抑制的高昂精神使美国人的生活更加美好。……在处理艺术表达和社会参与这两者的关系上,他们成了典范。今天在面对与大萧条时期极为相似的压力和焦虑时,他们的回应方式值得再次与我们产生共鸣”(同上,x)。这种共鸣延续至今,促使人们在经济萧条与信心危机中思考和寻求文化反抗。

迪克斯坦说,“本书正揭示了艺术在动乱年代如何回应社会,同时也表现了艺术如何改变、影响社会,给处于困境中的人带来欢乐、寄托、启迪和希望,尤其在他们最需要这些的时候”(同上,iii)。在经济萧条与信心危机中如何以文化作为反抗的武器,如何有效地鼓舞人们为了维护自由与理想生活而相互支援,这难道不也是值得我们与之产生共鸣的理由吗?或者说,我们今天所面对的时代与世界比以往任何时候都更需要激发无论是政治的或文艺的想象,更需要有一种重塑希望的勇气。在美国,与二十年代文艺的先锋探索与个人性飞扬相比,三十年代的艺术家更多地把社会性与个人性融合到自己的创作中,更多地体验与普通人感同身受的认同感。对于我们今天来说,如何使当代文艺更多扎根在当代社会的现实真相之中,如何使文艺喊出普通人的社会性疼痛,如何吸引更多的文学家、艺术家与底层人民站在一起、而不是围拢在财富与权力的周围,如何让文艺重新成为真实历史的可靠见证,这是迪克斯坦的《在黑暗中舞蹈》对于今天的召唤——他说在本书中关注的那些有生命力的作品“既为它们的时代言说,也在和今天的我们对话”(第9页)。

当年迈克尔·赫尔方在评述《伊甸园之门》的时候曾经对于迪克斯坦只是关注于寻求存在于多样性中的统一性的理论及方法有过批评,认为“这个模式在一定程度上忽视了多样性和文化的种种矛盾”(《伊甸园之门》,译本序言,v)。在这部《在黑暗中舞蹈》中,这种欠缺无疑在很大程度上纠正过来了,而且很显然不是因为篇幅的大大增加使然,而是作者的研究视角和深度已经今非昔比。全书分四个部分、共十七章,整个叙事结构呈现出极为丰富的历史记录与文艺表达状况。比如,第一部分“发现贫困”之下的分章标题分别是:廉租公寓与世界、移民生活、饥饿大军、乡村与城市、诗人的艰难时世和黑女孩与土生子,从中不难感受到大萧条的贫困现实与文艺作品之间存在着一种广阔的空间与紧密的联系,随着叙事与阐释的发展而呈现出一幅巨大的时代文艺拼图:“从1930年戈尔德的《没钱的犹太人》开始的风潮,在1939年《愤怒的葡萄》和1940年《土生子》取得令人惊讶的商业成功时达到顶点。激进小说的成熟期恰逢其衰落期,遭到战争带来的爱国主义和经济繁荣的冲击。在斯坦贝克的书中,无产阶级小说为人熟知的被打败但宁死不屈的主人公,替换成了单纯质朴的美国家庭,他们四分五裂,失去了土地,但也认识到世界如何运转,甚至在挣扎着生存的过程中重建了破碎的集体感。只有埃文斯、多萝西娅·兰格、本·沙恩、卡尔·迈登斯、阿瑟·罗思坦、玛丽昂·波斯特·沃尔科特、拉塞尔·李、杰克·德拉诺以及其他农业安全局的摄影师拍摄的照片,可以和斯坦贝克的故事及其无与伦比的电影版本相媲美,为大萧条时期的边缘生活呈现了生动的形象。”(186页)

如果近观这幅拼图,可以发现更为丰富和深刻的多样性阐释,以及对文艺与思想之间矛盾性的揭示。正如迪克斯坦所言,“尽管批评家仍然将大萧条写作等同于直截了当、在政治上介入的社会批评,但赫斯顿以及她最强大的对手理查德·赖特的作品都表明其中涉及更多的东西。”“没有任何一部文艺作品能够概括1930年代对贫穷的深切关注或对普通美国人的生活的新迷恋。……30年代的经济危机使人们不仅关注穷人的悲惨处境,也注意到其他人应对困难时期的日常经历。作家和摄影师呼吁的并非中产阶级的怜悯或慈善,而是普遍存在的对下落沉沦的恐惧,以及破坏了美国梦的那种深深的不安全感。普通人在成为政治口号的同时,也变成了人们强烈关注的对象。”(185-186页)只有在这个普遍性的下沉时代和失去安全感的恐惧氛围之中,普通人的命运才会受到强烈关注,这足以说明来自中产阶级的怜悯或慈善是不可靠的,也从一个侧面揭示了不幸者群落在绝望中期待普遍性灾难降临的心态。

如何阐释大萧条时代文艺作品的倾向性和思想政治立场与艺术性的关系,是迪克斯坦必须面对的重要议题,其中也涉及当下学术界的激进与保守立场之争。在大萧条时代,很多作家自觉地尝试打造一种更具有当下性和参与感的新文学和无产阶级小说,“这些作品从未得到广泛阅读,但近年来再次引起了激进学者的兴趣”(53页)。那些把新闻材料改写成意识形态寓言的作家得到了把文学被视为一种武器、一种可以培养阶级意识的策略的共产党人的鼓励,于是关于无产阶级写作的争论在三十年代初的左翼期刊上大量涌现,一些只关注工人阶级生活却没有强调其革命潜力的作品受到批评(同上)。但是,迪克斯坦敏锐和深刻地发现1930年代低俗小说、犯罪小说在这个本应由“严肃”小说担负着重要社会使命的时刻创造了美国生活的另一种形象,它们“以其对饥饿、贫穷、无根性和苦闷心绪难以磨灭的描写,给予无产阶级小说一种新颖但鲜为人知的韵味。在其最好的作品中,它融合了杰克·伦敦、马克西姆·高尔基、克努特·汉姆生笔下的落魄传统与海明威的克制风格,为我们展现了一个具有启迪性的大萧条生活形象”(73页)。这就是对于“无产阶级文学”的来源与文学性构成的一种精辟论述。

约翰·斯坦贝克(John Steinbeck,1902-1968)创作的《愤怒的葡萄》直接出自他写的关于流动工人状况的令人痛心的文章。因此迪克斯坦指出,“30年代的写作在很多方面是一种向下流动的实验。”(58页)当迪克斯坦开始研究大萧条对美国文化的影响时,斯坦贝克吸引他的是“那些报道与抗议作品为他赢得了大萧条的社会良知的核心角色。……斯坦贝克成长为那些伤痛和社会苦难岁月的重要见证者。除了写《汤姆叔叔的小屋》的哈里特·比彻·斯托夫人、写《屠场》的厄普顿·辛克莱,或许还有《土生子》的作者理查德·赖特,没有哪一位抗议作家对美国人如何理解自己的国家有如此巨大的影响”(73-74页)。但是,“不幸的是,他作为一个抗议作家的成功削弱了他的文学地位,尤其是在战后这种使命显得狭隘、过分简单的时候”(74页)。1962年斯坦贝克获诺贝尔文学奖之后,《纽约时报书评》发表了阿瑟·迈兹纳(Arthur Mizener)的《30年代的道德视野值得获诺贝尔奖吗?》,提出了尖锐异议,另外还有几篇批评文章,使斯坦贝克在1968年去世前更难再写出小说了(同上)。虽然迪克斯坦发现迈兹纳对斯坦贝克的批评并不奇怪,因为迈兹纳是菲茨杰拉德(Francis Scott Key Fitzgerald,1896-1940)的传记的作者,而后者则对斯坦贝克的成功感到极为恼火。但是,在作为抗议作家的名声背后,迪克斯坦发现斯坦贝克的政治色彩并非如人们所认为的那样突出,他认为可以在《人鼠之间》这部作品中找到真实的斯坦贝克。于是,“在这种解读中,斯坦贝克作品的核心在于他对土地的感情、他对故乡加州作为自然天堂的回忆、他对中产阶级的贪婪和野心的憎恨,以及他对外来者的深切同情……”(75页)可以说,这段关于斯坦贝克的论述对于我们重新思考和研究我们三十年代的左翼文艺同样具有深刻的启发性。

再进一步从社会意识与艺术语言的关系来看,“表现1930年代的社会意识至少有两种不同的语言:一种是自然主义表述,关心的是记录社会事实,另一种是现代主义表述,深入观察者的头脑,用新的叙事形式诠释复杂的意识活动。这两种方式都有更早的范本。抗议作家一方面追随左拉和德莱塞,另一方面效仿厄普顿·辛克莱和杰克·伦敦。……相比之下,源于前一个十年,又在战后再次浮现的暗流滋养着30年代的现代派。他们丢弃了自然主义者简单的陈述性散文,代之以反讽的声音、不断变化的文学语言(质感浓厚,内容晦涩),以及呈现多重交叉的主观视角的叙事实验”(117页)。迪克斯坦认为福克纳(William Faulkner,1897-1962)等人的作品“避免直接的纪实性写作,而使用更具创造性和高度想象力的手法,强调个人思想而不是社会类型,强调精神贫困而不是物质贫困,强调精神景观的阴暗角落而不是经济生活的艰难决定”。在某种意义上,这不是更能回应和揭示当下的精神景观中的焦虑与无奈吗?更重要的问题是,“这一时期的作家很少有完全属于一种类型的”(同上)。

由此想到的是,左翼画家黄新波在1946-1948年创作了一批以现代主义与表现主义等手法表现香港社会底层生活的油画作品,于1947年12月在香港的“六人画展”展出后随即受到公开批判。其中邵荃麟对黄新波的批判不仅粗暴,而且从艺术批评上升到政治规训的意味比较浓,指出他必须“经过酷烈的思想与意识改造,克服个人主义与形式主义的倾向”。可以说,在时代意识、正义伦理与艺术表达之间永远存在复杂的矛盾冲突,就像凯绥·珂勒惠支(Kathe Kollwitz,1867-1945)是公认的表现主义艺术家,但她也自认为是“写实主义者”,两者之间隐含的矛盾冲突是理解德国表现主义艺术与二十世纪左翼文化中的审美政治化的重要议题。

最后回到“在黑暗中舞蹈”。宾·克罗斯比(Bing Crosby,1903-1977)在三十年代初最黑暗的日子里唱的《我道歉》《请再给一次机会》散发着令人感伤的魅力,他还有《兄弟,能给我一毛钱吗?》这样直截了当表达社会抗议和《在黑暗中舞蹈》这种唤起脆弱无助之感的歌。《在黑暗中舞蹈》是1931年非常流行的民谣,说的是身处茫茫黑夜的两个人,在动荡和未知之间捕获片刻的欢乐,“惊叹于我们为何在这里……又终要离去”(序言,vi)。迪克斯坦还说,“《在黑暗中舞蹈》是一首诠释动之魔力的曲子,在黑暗年代相伴、活在当下就是奇迹,是本书贯穿始终的主题”(同上,vii)。

于是,迪克斯坦在全书的最后一段话表达了对那些在大萧条年代中富有同情心和人道主义精神的艺术家的敬意,认为他们可以改变我们对世界的感受、理解以及改变我们的生活方式;他们的眼光紧盯着在普遍社会危机中起伏的个体生命,生动地记录下他们的见证,极大地减轻了这个国家的创伤——“他们在暗夜起舞”(571页)。

还没有评论,来说两句吧...