【按】2024年8月9日,中山大学国际翻译学院黄永远副教授因突发疾病医治无效不幸去世,终年37岁。他是近年来又一位倒在工作岗位上的优秀高校青年教师。黄永远老师本科与硕士毕业于复旦大学历史系,2019年于韩国高丽大学获得博士学位。多年来,他的研究关注中韩医学交流与东亚知识传播的历史,关心中、韩近代历史的共同书写,主持“二战后韩日的历史纠纷研究”。作为中国青年学者,参与了韩国“慰安妇史料收集、整理与数据化”的研究项目,是中、韩两国共同培养的优秀青年历史学者。他的教研得到了复旦、中山大学师生们的共同好评。以下是黄永远的大学同窗、现任职上海社会科学院的“零六”老师对他的纪念。

黄永远(1987-2024)

今天,陪我的同学黄永远回了一趟母校,先去了图书馆。那里是这位老同学曾经最常去的地方。

黄永远是我在复旦认识、了解的第一位同学。2006年的腾飞书院男宿二楼,没有空调、吊扇、热水,三个铁架床,上铺翻身,下铺跟着摇。他只身从温州来报到,瘦削的身材和脸庞,“呵呵呵”笑的时候眯起眼。他的上铺,和我相对,一大早已拾掇干净,把别人的桌子也擦了。家母见了他,说“长得像个女孩子”,也说“一看就是会自己打理生活的好学生”。

八月末的新生报到,热的发慌,白天的知了躲在铁窗外的树上不吱声。晚上九点半的227室,三个上海男生如出了笼的包子,围着从超市蹭回的一桶冰,颓坐在木凳上。这时,永远挎着个黄色的包,自修回来,建议大家明天一起去“二教”自修避暑,说是图书馆还进不去——嘿,寝室长的人选有了。不及开学,他问我,二外学韩语还是日语好。

此后的每一天,包括周末,他总是第一个起床,最后一个回宿舍。他在寝室的时间有限,见过他一早出门晨读,见过他在灯下翻《隋炀帝传》,也见过他密密麻麻、五彩的学习笔记,还见过他帮同学缝补衣服上的纽扣。晚上他在本部超市的书报亭勤工,可以顺便读报,关心天下事,那是他少有的放松时光。我爱拿室友给自己贴金,吹捧最多的是一边泡脚一边批注《爱因斯坦全集》的汪能。毕竟,非常的天才大可鼓吹,但总赞扬黄永远的自强不息,便会自觉羞愧。

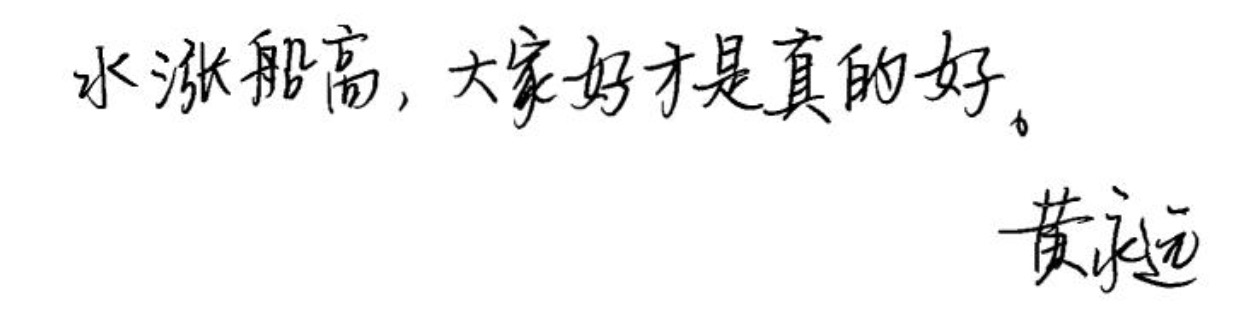

“没时间跟你说了,我要去……”他常这样离开寝室,也不妨碍他去关心身边的人。没有智能手机的年头,大一的各种生活“指南”,大半靠他的口耳相传。同屋若有人连着翘课,或是衣服好多天没洗,他便反手叉腰,提起那细柔的嗓音,义正辞严地“敲打”一番。若遇上公共水课,他也会发短息给我或佳俊:“快,点名了!”他相信,“水涨船高,大家好才是真的好。”前天夜里,路边一位女士,跟着我只说“你好”“你好”。以为有诈,其实她只想问路。倘若黄永远在场,断不会有我的多虑。

黄永远的坚韧藏于内心,大多人能感受他向上的气息,却看不清他真实的生活压力。他砍价买来二手自行车,我感钦佩;不久车被偷时,生于城市的我,却无法全然共情。那时的国年路,有卖二手书的,还有偷自行车的,旧书和二手车在周边市场里不断循环。谁曾想,室友关系也能循环。

大学时代的黄永远

大二,搬去了南区,我俩没续订室友——不过,我从力学系转去了历史系,成了他本专业的同学。我住304,有了群居性的室友,学起了“儿”化音,黄永远住505,串门不多——他们寝室都是低调的牛人。

此后更多的是打照面,他不是勤工,就在俭学,很早种下了研究东亚史的愿景。曾一起修过“民国对外关系史”“医学史”“日本思想史”等选修课。我惧西方史的陌生,他推荐我修《忏悔录》导读,课极好。历史系“学霸”不少,但这词儿不适合他,因为调性不一样。不同于“卷王”们,他似乎没有刻意为绩点、为奖学金、为荣誉去争,也丝毫不会营造学术“人设”。别人追求的学习“小目标”,似都不是他的目的,却又是他有能力出色完成的那一部分。还记得班级剧演经费缺乏,负责道具的他就跑去废品回收站与人讨价还价。他会尽力做好认定的每一件事——那是他的生活方式。

2008年夏,去温州调查农村,黄永远热心做向导。从温州市区过了瓯江,在施工中的黄土路上颠簸,取道乐清,又至他的家乡——永嘉乌牛。从贯通村里的主路走上田埂,火辣的日头盖着脑袋,近处的屋顶矗着十字,几百米外是浓绿的山丘。当汗滴浸入土壤,仿佛看到了他的不易。从这片土地走出去,成为温州中学农村班的文理双科第一,由于热爱历史,最终选择了文科,老师都劝不住——他从没提过这些,没炫耀过多么热爱学术。猜想他也从未忘记他的家乡、他的集体,也是那一年,他写下自勉:“为后来的同仁开辟一条更为宽敞的道路。”

黄永远在复旦大学校园里

硕士期间,又成了室友,黄永远又成了整个套间的寝室长。一墙之隔,住着靠谱的归书记和发奋的小常;每逢聚餐,住隔间的昭鹏,拦着大家的筷子,必要请寝室长先开动。永远会认真督导公共卫生,带动着研学氛围,也带着大家去本部夜跑。那时的“本北”没有塑胶道,北区的公共澡堂,也没变身会议中心。

那三年,他依旧在“做最好的自己”。寒冬时节,风使劲往屋里钻,阳台的塑钢门发出响声。他醒得早,把赖床的我和隔壁小常叫起来;我刷着牙,贱嗖嗖地去阳台看他做操,被他赶走。一定是我表现好,他让我接棒汉语家教的兼职,虹桥伊犁路,来回两个多小时。现在想来,他在路上背单词,换我就成了睡觉。

说到睡觉。每晚关了灯,有的没的聊着,他也爱“八卦”,但不贪心。他会细细地说“睡吧”,然后起坐床头,轻声又快速地晚祷,我每天静静地听,反正也听不清。有几次躺在各自床上,聊起并不相同的人生理想,或因中秋的月光洒在脸上,太安逸,第二天睁眼,便都忘了。某夜,他说每个人的生活,不是全凭个人能争取的,只要直面生活,眼前自然会有出路。

纯粹的人,易获喜乐。宽人律己的他,回到寝室,会有烦心,会有沮丧,但也就说说而已。转头还是积极乐观地接受任何人,期待一切,不吝惜自己的善意。他为身边每个人的进步感到高兴。他没有物质追求,唯一买的生活大件是社团用的电子琴,出国前还想着送给有需要的人。

黄永远在复旦大学研究生宿舍楼下

他后来的学成之路,足够艰辛,纵有投机取巧千百,他也不会择其一。有时担心他在韩国不舍得吃肉,劝过一两次,又怕白羊座的他嫌我矫情。几天前,四方兄转来黄永远那年毕业前夕的朋友圈:“感谢让我们相识三年,我爱我善良的室友们,晚安。”

2019年,黄永远从高丽大学博士毕业回国,大家由衷为他高兴。读博期间,他参与了韩国“慰安妇史料收集、整理与数据化”项目,或要直面受害者及其家属。这项工作无疑是韩国学术界对他的认可,即是对中国学者的认可。后来,他把研究韩国“慰安妇”问题的稿费捐给了“慰安妇”博物馆。曾在他面前自嘲:“我的财富不在地上,而在天上。”笑称我开悟的是他,真正做到的也是他。

近年来,黄永远聚焦不同变革时期的东亚传统医学、文化知识的交流,从唐代、近代到当代,探索着中、韩文化互通与共同的历史书写。在主持国家社科基金外译项目的同时,他启动了“二战后韩日的历史纠纷研究”。私以为,后者关涉战后东亚国际关系与历史认同的形成,具有很大的社会价值与现实意义,本将促成他学术境界的再一次突破。

入职高校以后,忙碌一定是他的常态。见他的朋友圈,他为教学培养乐此不疲。意料之中,又难免生忧。那时还不知他在做班主任的同时,5年先后开了六门课。在如今的科研考核体系下,行内人或许知道这意味着什么,而我只疑惑他是如何坚持下来的。

任职中山大学期间的黄永远

他依旧是别人家的好孩子,三年评上了副高,听闻他经常现身学术活动。他曾同我聊对中韩药材贸易历史的兴趣,于是凡有稀见的史料,便“思密达”地发了过去。再后来的联系,断断续续,没有吐槽,人若安好,便是晴天。2022年,过得特殊,劝他别沉迷工作,他说:“工作没有尽头,但更关键的可能是我的信心。”两个月前,让我给他的韩国朋友推荐中国外交史的书。感慨他的热心丝毫未改,却不知他已“忙到没有时间做饭”。幸好早早放弃了与他合译Peter Duus的计划。

曾吃够了精英们回国投身教育的画饼。宏愿每多好骗钱,埋头干成才是真。入职后的黄永远曾感言:

“后来有一天,我在食堂吃饭时,看见坐在身边的一位同学只打了一碗米饭和一碟小菜。回想起过去艰苦的求学生涯,我的心里很不是滋味。当时如果他是我们班学生的话,我就可以很直接地去关爱和帮助他了。从那时起,我才真正想,明白了做班主任的意义,我想,这或许才是教育的本质。”

我信。他若说,要有光,便是留给他人的。

自律、坚韧、真诚、博爱,黄永远留给我们很多的温暖片段,不曾导演过属于他自己的高光。他不是传统意义上的成就者,更像是一位仅凭个人意志无限求真、求善的践行者。他是我们众同学的骄傲,是复旦学术与复旦精神的传递者,是我们青春记忆中闪着光的那部分。

可我只想他能好好活着。

坐在光华楼前最高的台阶上,看了看手中他的照片,呆呆地望向“光草”,恍然如梦。只愿这世间少一些此等的难过,少一些此等的遗恨,遗恨最后一次通话,没多说一遍“保重身体”。

亲爱的黄永远,恐难再见!愿你在那儿能免去操劳,身体健康,微信常联系。

还没有评论,来说两句吧...